The Ceramic Mini 試聽心得

前言

與前篇 The True Mini (Mini) 一樣,本篇是 Philharmonic Audio 的免費試聽徵文活動,當時是為了同行友人試聽才參加,結果沒想到還沒輪到我試聽,友人自己先按奈不住高速購入了,雖然坑成功剁手新喇叭固然爽,但還是得產一篇心得文,哎呀…。

省流

準備了條列式的省流,讓各位快速觀看:

✨ 特點:

- 飽滿動感的低頻引誘著你一格格加大音量,卻完全不會造成中高頻刺激刮耳

⭕ 優點:

- 嬌小體積,卻能爆發充足低頻能量填充七、八坪空間

- 低頻表現討喜,大提琴、貝斯與低頻動感的曲目表現良好

- 中高頻在大音量表現仍不過度刺激,久聽不累

- 擺位容易,移動聆聽點造成的差異小(家族優點)

❌ 缺點:

- 中高頻細節容易被低頻掩蓋

- 器樂分離度較不拿手,不利聆聽編曲複雜的曲目

- 男聲音色與部分器樂表現較為內縮

逐曲試聽環節

- 訊源:Spotify premium

- 擴大機:Audiolab 9000A

- 訊號線:燦坤隨便買的 TosLink

- 喇叭線:Canare 4S8

聆聽環境為七、八坪客廳空間,喇叭放長邊,聆聽距離約兩米半,喇叭本體放在木椅上。

- Show (Live ver.)

Ado 當時網上火紅的一曲,釋出的 Live 版更是比起錄音室版展現出超常的實力,0:15 推出來的低頻感量與下潛充足,0:27 “瞪蹬蹬” 的聲音震撼有力,接著 1:11 處開始的副歌,徹底發揮 Ceramic Mini 低頻彈跳感、動感的優勢,搭配著 Ado 激昂的歌聲,整體呈現的相當不錯!(好想聽演唱會…

- Remember

上一篇出現過的 Uru 低音曲,在 0:58 開始的階梯式低頻,下潛度還能應付,但量感給的相當充足,呈現上相當穩定;Uru 的歌聲表現中性,但感覺聲音較靠後縮,並非突出貼耳的類型;1:49 開始發力的歌聲刺激性低,加大音量聆聽依然很合適。

- 安和橋

宋冬野的人聲整體聽起來有些悶沉與內縮,感覺有種悶在喉頭的感覺;器樂部分,2:04 馬頭琴間奏的較為晦暗內縮,比我印象中的琴聲延伸少了一些;鼓點的部分還算清楚,但因低頻輸出量較高,響應速度稍慢,配上空間的影響,導致咚咚鼓聲的聲尾殘響顯得過於拖長。

- Planeterium

星街與 DECO*27 合作的曲子,在 1:07 處的階梯式低頻襯底平順,沒有特別凹陷的問題;2:20 處的小鼓聲能夠辨識,但分離度略顯不足,後面的低頻沾黏在一起;2:40 處星街的歌聲在大音量下聆聽也不顯得過於刺激,但單論歌聲,我會更喜歡 Mini 的表現一些。

- All Night Radio

廣播劇 あの夜であえたら 與 Ado 合作的主題曲,在 0:04 開始的有些細碎的收音機細節聲,以及曲目中的電吉他與鈸聲出力較低,位置也較靠後,低頻較多的時比較不好被辨識出來。不過…嘿!貝斯的表現十分優秀,尤其是在 2:22 處的間奏,聲音飽滿穩定。

- 天樂 (HIMEHINA×レヴィ・エリファ ver.)

前奏一開始就是貝斯與爵士鼓的輸出,Ceramic Mini 在貝斯的表現一如往常的拿手,聲音突出,下潛充足並帶有稍多的量感,接著 HIMEHINA 的歌聲進場,一直到 1:42 開始的副歌,都不會感到中頻刺激的問題,這一點讓我非常驚訝,因為 HIMEHINA 很多曲目常常讓我感到中高頻輸出量過高,聽得非常疲累,特別是使用中高頻較靠前,輸出量又相對較大的 BMR Tower (Tower) 時,總是被刺到不要不要的,而 Ceramic Mini 完全不會有這個問題。

- Catch the wave (16周年記念 ver.)

一首編曲低音量較多的電子曲,0:13 開始的低音與主要電子音的分離不太足夠,被綑綁在一起,並且背後蠻多添加的細碎音、細節都被大肆鋪蓋的低頻量蓋掉與後縮、被吃掉了不少,表現並不是很好。

DRC

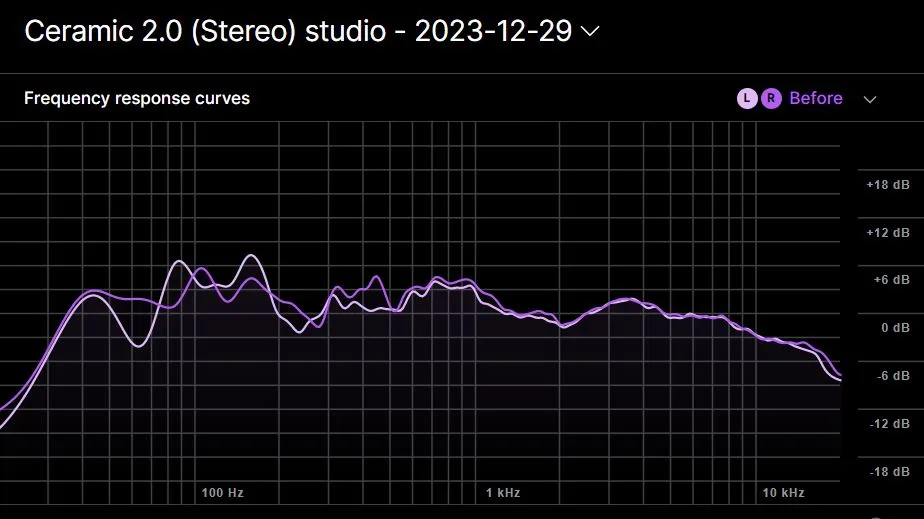

近期因為有 DRC 的幫助,讓我能針對我的空間,用圖表的方式來了解不同款喇叭展現出來的特性與脾氣,在這一次 Ceramic Mini 試聽中,心理猜測大概 80 ~ 150Hz 這個區間的低頻,大約有 +6 ~ 9dB 左右的隆起,量測後,我們能再圖表觀察到,大約在 80Hz 與 160Hz 處,確實有 +7、+8 左右的高起,能夠對應到試聽時,低頻量感較多與貝斯吉他突出的聽感。

這裡我套用 Flat 70% 校正幅度到全頻段,除了壓制稍微過量的低頻外,也用來平衡室內不對稱,造成的左右聲道在某些低頻段大小不一的現象。套用校正後,能夠部分減低因過量低頻造成的細節掩蓋現象,讓細節更露頭一些外,其餘部分沒有太大的改變。

另外補充到,DRC 並不是萬靈丹,能夠幫助我們的,舉出幾個例子

- 針對各頻段量感進行調整,尤其是處理室內低頻駐波與共振的問題

- 調整左右聲道在各頻段的輸出量

不能處理的例子

- 離軸紊亂導致音場不穩定:與喇叭本身設計的限制有關,DRC 無法改變喇叭音場表現。

- 低頻反應速度:響應速度與單體、箱體設計特性有關,DRC 僅能根據室內特性改變輸出量,但做不到改變喇叭動態特性。

綜合感受

這次試聽的 Ceramic Mini,外型較上回心得文介紹 Mini 體型稍微大了一圈,單體尺寸只多了約一吋,原先不看好它的低頻量感與下潛能力,沒想到第一首 Ado show,一開場立刻用穩定飽滿的低頻,將樂曲擴散到了整個客廳,副歌更搭配著 Ado 爆發性的歌聲與穩定的節奏感,讓我對這對僅搭載五吋單體的小型書架喇叭有了新的認識。

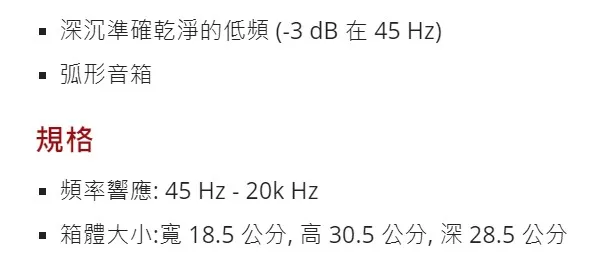

這讓我回頭查詢官方公布的 Ceramic Mini 響應規格,寫著 45dB(-3dB) 的低頻響應,這個數值接近部分的 6.5” 入門落地式喇叭,像是 DALI Opticon 6 MK2(49Hz +-3dB)、KEF Q750(42Hz -6dB)。

低頻響應穩定度的部分,在 Remember 與 Planeterium 兩曲可以明顯體驗到,Ceramic Mini 在面對這些階梯式低頻處理得相當出色,不僅能夠完整響應,還有具備預期外的穩定性。

低頻量感的部分,個人認為偏多,在播放流行曲及部分 ACG 曲目時,這種特性確實能夠聽起來更動感及討喜,但過多的低頻量同時也是一把雙面刃,在 Ado 的 All Night Radio 的表現上,Ceramic Mini 在貝斯上的表現十分突出且過癮,但同時間能感覺到這些低頻鋪張在樂曲其餘部分之上,壓迫到背後的細節展現。

反應速度上,收放速度稍微偏慢,在安和橋鼓的表現上,會因為鼓聲尾部的殘響收的速度較慢,導致稍微有種上個低音尾影響到下個低音頭的感受。

中高頻人聲與器樂上,由於選曲的癖性,某些喇叭在這部分會過於突出刺激,導致不耐聽與容易疲累,在先前 20 萬落地系列上,是我的一大關注重點,而 Ceramic Mini 的表現,我能很有自信的說,面對那些刺激曲目,例如”天樂”,能夠毫無畏懼的向上催大音量,全力解放那五吋單體的低頻能力,同時 HIMEHINA 歌聲仍就不會毛躁刺激,我認為這個部分是它最大的特點,但這個特性也同時帶來一些缺點,像是在”安和橋”中,宋冬野的歌聲有種卡在喉嚨出不來的感覺,聽起來稍嫌悶縮,在間奏的部分,馬頭琴的演奏就像逐曲描述,有種放不開聲的感覺。

細節與分離度上,我認為這是 Ceramic Mini 的弱項,前面提到了它的 80 ~ 150Hz 低頻量感較多,比我現在持有的 Tower 的比例還要高,這可能導致低頻掩蓋掉這些小細節,對於這些曲目的表現上會較為吃虧;分離度上,雖然能夠良好應對交響樂大動態的部分,卻不擅長處理各個器樂之間的分離,推測是因為 Ceramic Mini 是二音路喇叭,仍需要將人聲與器樂的中頻交給單一中低音單體來負擔,造成雖然能辨識到這些器樂,但卻是一同趴、貼在主旋律之上。

推薦 / 不推薦

相較於前篇分享的 Mini 來說,Ceramic Mini 在體積沒有大幅度上漲的情況下,補足了因低頻量感與延伸性,讓樂曲適應性大幅度增加,如果喜歡聆聽低頻較動感的樂曲、搖滾樂團等,並且不希望中高頻過於刺激,Ceramic Mini 是款不容錯過的優秀作品。

但如果對於喇叭呈現的細節呈現,複雜樂曲的器樂分離有著更高的追求,或不能接受較突出的低頻量感,那麼 Ceramic Mini 就可能不是你尋找的方向。

結語

先感謝讀者看到這裡,本來是想先寫 Tower 持有的後續詳細聽感,但因為前陣子換電視,被 Panasonic “優秀” 的電視產品搞的一團糟,費了不少的時間處理退貨,搞得同時兩台新電視塞在電視櫃前面,不好騰出電視櫃上的空間,為了先把試聽債給還上,只好從廚房搬來兩把木椅暫時放置,結果又一不小心又寫得有點太長。

240912 追記

本篇發生的時間是 23 年十二月底,也是先前發在其它平台的舊文修整重發,並且當時比較忙碌,沒能留下更多照片,對於 Ceramic Mini 有興趣的朋友,再請至 Philharmonic Audio 上查看更多細節。

另外,下一篇預計會分享 Tower 的十個月持有心得,敬請期待!